三伏天后说《三伏》,到底意难平

3630

2023-08-25 09:39

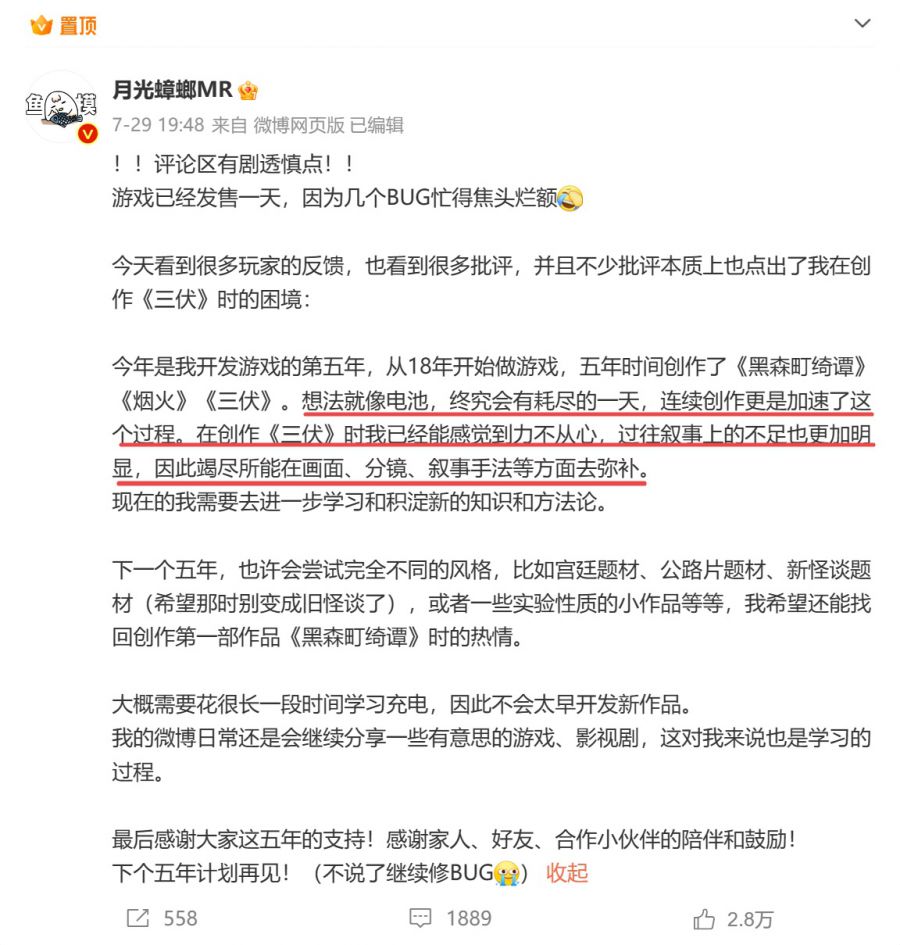

不出所料,在三伏天里发售的《三伏》火了。凭借前作《烟火》积累下来的受众群与知名度,《三伏》在发售当日(7月28日)便登上了Steam新品热销榜,同时在线人数两万有余,首周销量突破20万份。

通篇玩下来,我只在第三章看到一个解谜思路与与故事没有联系的谜题

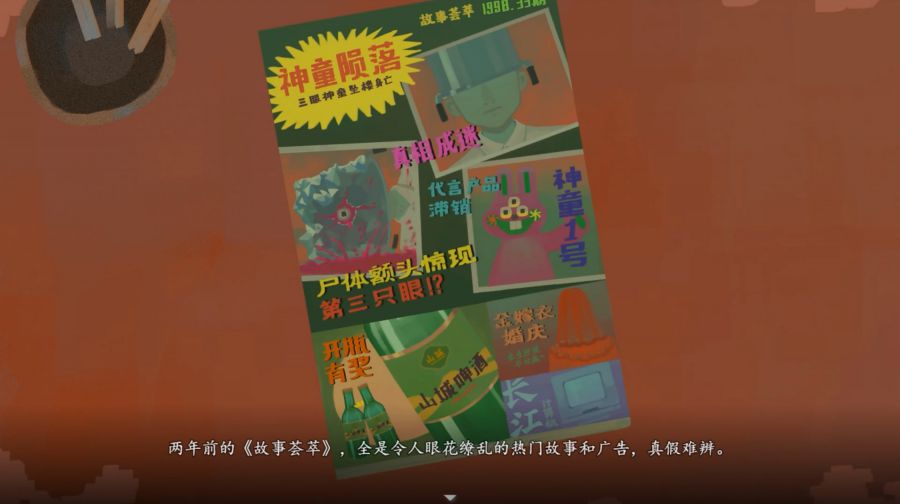

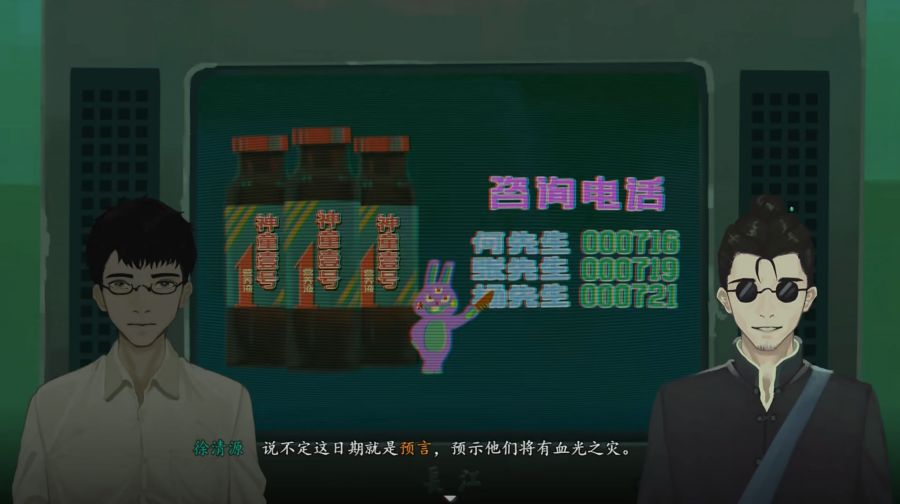

想谈论《三伏》,就避不开游戏表现剧情的手法,如视听表现、游戏手法。1)视觉元素《三伏》不走民俗路线,却依旧能靠一些怀旧元素的使用烘托出年代感,上面谜题所呈现的金色挂锁、锁板即为一例,作者还贴心地加了磨损的痕迹。墙上的办证小广告、设计样式复古的宣传海报、颇具年代感的宣传标语,马赛克瓷砖铺就的装修风格,笨重的显像管电视、传呼机、纸质优惠券……如此种种,它们将玩家迅速带到上个世纪的山城小镇,一个微不足道“歺”字,便是时代的深刻烙印。

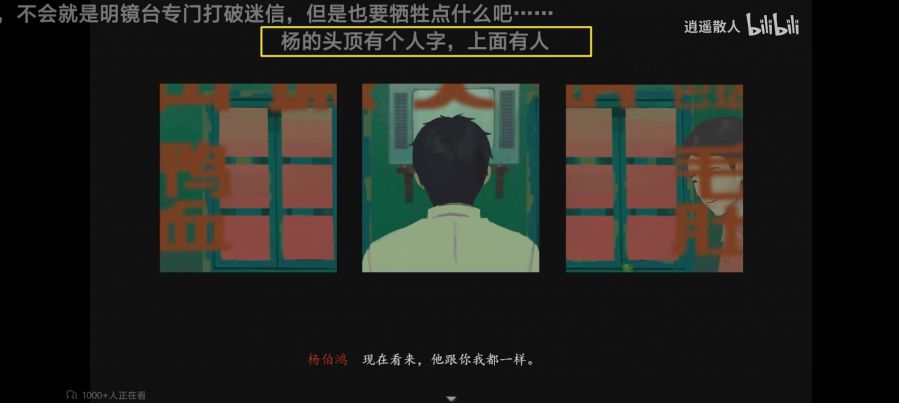

该画面的处理与情节是相辅相成的,杨伯鸿以幕后操纵者的身份登台

看的对象的变化意味着时间的变化,包括第一章的解谜手段(传递汽水)与纠缠在一起的尸体,作者其实一直都在强调时间的交叉与变化,在高能桥段的处理上,进一步用对称画面来明示,让玩家生出时空交汇的况味。

弹幕点明了画面隐喻

月光在画面的设计上花了很多心思,向上面的挎包开口构图,其实很像一只眼睛,与“三眼神童”的第三只眼贴合,比如游戏里用了很多与“三”相关的内容,如三伏、三眼神童、第三扇窗、三个框,比如高能桥段的处理,使用了不少佛学元素,手印、莲花。但是,部分画面的设计表达的更多的是一种情绪价值,技巧的使用压过了故事的内在逻辑(凶手为什么要费劲把两具尸体摆成佛像的造型?),画面隐喻变成了作者的自我表达(变化的小芸内里有何重要玄机?),这些都戕害了玩家对故事的整体把握与对主题的理解。02 内容《三伏》讲了一个什么故事?- 1995年,以杨伯鸿为首的三人团伙想要趁着彼时风靡的气功热大赚一笔,趁着王总来文化宫录像厅参观的时候编排了一场好戏,成功将他们培养的女孩打造为“神童”。

- 1996年,王总投资建立潜能开发中心,杨伯鸿担任校长,依靠摸底与伎俩揽收不少盛科员工的孩子。

- 1997年夏,彼时因打假出名的唐雷、唐雨兄妹盯上了潜能开发中心,王总在莲花酒店宴请唐家兄妹,陪同的苏秘书在私下劝唐雨避免正面冲撞。

- 1998年,苏秘书与唐雨相交甚好,唐雨靠着苏秘书给的信息打垮了不少假大师。盛科主办的文艺汇演开幕,唐雨一举揭露神童假象未能成功。临近汇演末尾,神童坠台死亡,王总借神童推广营养液、苏秘书揭开台上神童小芸的计划均被杨的安排所打乱。

- 2000年(游戏游玩时间线),沈言川调查三眼神童案件时追查到李经理,以其为突破口知道三人团队当年所行之事,并安排徐清源、邱芜调查案件。

“他写的都是社会派推理,立足现实,角色也都很写实。我受他的作品比较大,希望自己写出来的东西也能反映社会现状。”但相似的故事架构与想法落到了《三伏》中,却多了很多逻辑硬伤,故事最后所能达到的情感高度、思想高度,也稍逊一筹。1.双时间线《烟火》与《三伏》都存在过去与现在两条时间线,且连接过去时间线的方式并不“正常”,它是一种非自然的力量,《烟火》主角林理洵能够读取死人的回忆,《三伏》试图将这种穿越过去的非自然力量予以科学解释,即蝉花花粉在特定条件下会造成幻觉,但也正因为作者的“科学解释”让游戏的剧情逻辑遍布疙瘩,角色的幻觉被直接转化为一种真实的历史经历,且这种经历会被徐清源、邱芜所共享,他们能够通过幻觉确认尸体身份、了解过去。

徐清源在幻觉中看到邱芜,并接收到邱芜在幻觉中经历的史实

同样是用一种非自然力量来揭露「过去线」,为何在《三伏》中就显得别扭了?如果用时间跨度来衡量的话,《烟火》中的「现在线」约等于零,它其实是个地点颇为封闭的倒叙故事,一切旨在将过去的事情以欺骗性的手法一块一块抖落,直到最后真相大白,主角是如何进入「过去线」的,并不重要,「现在线」如何推进,也不重要。而《三伏》「现在线」的比重增加了不少,但游戏并不能很好地处理「过去线」与「现在线」的关系,使二者相互推动,一二章地点的切换是依靠传呼机,第三章是靠幻象。这种处理方式,让「现在线」的存在感变低了,依附于「现在线」的角色(比如徐清源)的重要性也降低了。2.旁观者视角《三伏》采用双主角(徐清源与邱芜)、切换视角的方式来叙事,更确切的说法是,以邱芜这个第三人的视角讲过去,徐清源充当维系过去与现在的纽带,游戏的视角切换,起到的是游戏互动上的作用,而非叙事上的信息互补。作者在第二章中似乎想做出一些尝试,即通过对暗号来确认对方真假,但故事并没有进一步追究“假象”,又或者把“假象”的信息埋在更深层的暗线里。徐、邱二人与《烟火》中的林理洵相似,均扮演着观察者的身份,同时也是游戏解谜环节的操作者。他们近乎于一群无关人员,并没有能力左右过去发生的事情,《烟火》的处理相对妥帖,主角林理洵在理清事件真相后,需要揭穿谎言、还逝者清白,且林理洵的人生疑惑在「过去线」里得到了解答。而在《三伏》中,主角团成了单纯的记录者,他们在了解到过去发生的事情后,并未在现实中采取相应的举动,比如说,在看到售票员、张志峰、何辉的尸体后,理应把杨伯鸿的危险性提高到最高级别,对杨伯鸿的现状予以了解,而非毫无保护性措施地继续调查下去。角色的定位是模糊的,角色的行为更不符合常理。3.暗线处理按照个人的理解,《三伏》中的幻象不全然是幻象,而是一种用幻觉伪装的事实,徐清源接收到的呼机信息并非灵异,也非幻觉,而是真的有人假借沈言川的名义发送信息,诱导徐、邱二人前往目的地,尸体是幕后主使安排好的,他们比主角二人组更早一步发现尸体,却没有声张,而是利用主角找到小芸、尤其是小芸身上的假眼球的下落,他们的命运从一开始便已经编排好了,就刻录在那张光盘上——

一条受人敬仰的好莱坞格言警告说:‘电影最重要的就是最后二十分钟’……所有时间艺术的第一大训诫就是,汝必须留最佳于最后。……最后一幕是一切意义、情感的汇聚和顶点,其他的一切一切都是为了完成这一任务的准备,这是能够让观众满足的决定性瞬间。如果你未能实现这一诗化飞跃,以臻于一个辉煌的绝顶高潮,前面的一切场景、人物、对白和描写都会沦为一个复杂精巧的打字练习而已。《三伏》无疑起了个好头,但终章的处理是别扭的,它并不能用剧情合理不合理来解释,而是故事的结构性问题,它并未成为一个收束剧情、凝聚情感、揭露主题的绝佳章节。03 表达《三伏》想要表达什么?“假作真时真亦假”。

来源:游资网

本网站登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。如有异议(包含但不限于文字、图片侵权)请联系工作人员删除文章。

标签:

相关文章

推荐

最多浏览

加入我们

小白也能寻找到乐趣,找到自己的圈子的社群。

加入我们一起建设吧

发布属于自己的圈子